La cartolina la trovò un contadino. Era sui bordi della ferrovia che attraversava la brughiera, fuori da Nieuweschans. Niente immagini, solo la data (7 settembre 1943), l’indirizzo («a Christine va Nooten, Deventer») e un testo scritto con una grafia fitta e tonda.

La cartolina la trovò un contadino. Era sui bordi della ferrovia che attraversava la brughiera, fuori da Nieuweschans. Niente immagini, solo la data (7 settembre 1943), l’indirizzo («a Christine va Nooten, Deventer») e un testo scritto con una grafia fitta e tonda.

«Apro a caso la Bibbia e trovo questo: “Il Signore è il mio alto ricetto”.

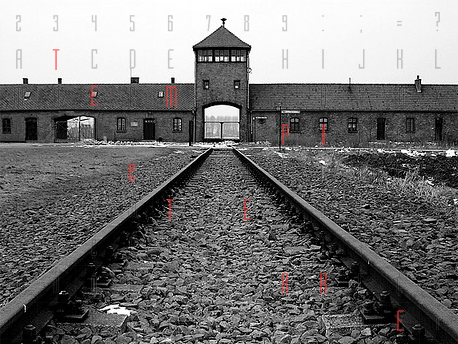

La partenza è arrivata inaspettata, nonostante tutto. Abbiamo lasciato il campo, cantando. arrivederci». Era di Etty Hillesum, 29 anni, olandese, ebrea. L’aveva lanciata dal vagone numero 12 del treno che la portava ad Auschwitz. Morirà lì due mesi dopo. Era nata giusto cento anni fa.

Si può andare verso la camera a gas cantando? Si può vivere l’orrore della Shoa dentro la pelle – veder morire gli amici, i parenti, i progetti, i sogni – e salire sul treno che ti porta incontro al sacrificio con il cuore lieto? In quella cartolina c’è il sigillo di una vita breve che a ripercorrerla mette i brividi, perché apre questa domanda e tante altre. E lo fa un po’ alla volta, passo per passo, raccontando ciò che scopre lei stessa osservandosi. Etty ci ha lasciato un diario e una raccolta di lettere. Tutto concentrato nell’arco di tre anni, tra il 1941 e il ’43. Il primo è diventato un caso, non solo editoriale (centocinquatamila copie vendute e studi, tesi e rilanci continui). Le seconde sono appena uscite nella versione integrale per Adelphi, a completare la lettura di un’esistenza piena come poche.

Ester “Etty” Hillesum nasce a Middelburg, sul mare del Nord, in una famiglia borghese. Padre preside di liceo, madre russa e di carattere vulcanico, due fratelli di intelligenza brillante quanto la sua (Mischa sarà uno dei pianisti più promettenti d’Europa, Jaap a 17 anni si trova la strada spianata verso la carriera di medico per aver scoperto una nuova proteina), Etty si laurea prima in Giurisprudenza, poi in Lingue slave. Studia anche psicologia, ma per imboccare una strada è già tardi; i Lager stanno aprendo i cancelli, l’Olocausto è iniziato. Etty vorrebbe fare la scrittrice, lo ripete spesso agli amici e a se stessa. Non sa che, di fatto, lo è già.

Contro dramma. In quel diario, scritto nella stessa città e nello stesso periodo di Anna Frank, c’è molto più di trame e romanzi. C’è un percorso umano potentissimo, un cammino di allargamento della ragione e dei sensi e del cuore, incontro dopo incontro, sofferenza dopo sofferenza. Qualcosa che le permette, negli anni in cui tutta l’Europa vive la tragedia, di «scrivere un contro dramma», come dice Jan Gert Gaarlandt, il curatore del diario. Lo fa con una lucidità e una forza d’animo – non uno sforzo: proprio una consapevolezza sempre più netta di come stanno davvero le cose – che interrogano.

Da dove arriva questa forza?

La prima risposta sta in un cuore inquieto. Molto. Un cuore che le fa amare Tilke e Agostino, Leonardo e Dostoevskji. Che le fa dire di continuo e in mille modi «voglio qualcosa e non so cosa». E che si spalanca quando incontra l’uomo che segnerà la sua vita. Si chiama Julius Spier, ha il doppio dei suoi anni, ha studiato con Jung ed è il padre della «psicochirlogia»: analisi e terapia della persona partendo dalle linee della mano. Può far sorridere; di certo Spier ha un carisma e una profondità fuori dalla norma. E un ascendente forte su quella ragazza, di cui diventerà l’amante (non l’unico): «Mi ha preso per mano e mi ha detto: ecco, devi vivere così», scrive nel diario, probabilmente iniziato su imput di Spier. In quelle pagine, lui sarà presente di continuo. Ma avrà soprattutto un merito: «Sulla mia persona ha svolto una grande opera: ha dissotterrato Dio dentro me e lo ha portato alla vita. E adesso sarò io a continuare, scavando alla ricerca di Dio nel cuore di tutti gli uomini che incontrerò».

Una compagnia e una strada. Strane entrambe, accidentate, come è la vita, ma reali. Legandosi a Spier e ai suoi amici, e restando tenacemente attaccata all’esperienza («è l’unica realtà che non si possa annullare con le discussioni: le immagini possono venire insudiciate e distrutte»), Etty attraversa i dubbi che affiorano dall’anima e dalla tragedia intorno: «Paura di vivere su tutta la linea. Cedimento completo. Mancanza di fiducia. Repulsione», sintetizza in una riga del 10 novembre del 1941. Ci sono, torneranno. Ma non sono un ostacolo: sono passi di un cammino.

Etty, lo percorre usando tutta se stessa, svelando in azione una ragione “larga” che sarebbe piaciuta a Benedetto XVI (non a caso il Pontefice emerito l’ha citata nell’Ultima udienza da Papa a febbraio dell’anno scorso): dice che occorre «pensare con il cuore» perché «forse possediamo altri organi oltre la ragione» e sono questi che ci permettono di affrontare e capire – cioè abbracciare . cose che non avremmo creduto possibili. E vede tutto il compito che una sensibilità del genere le affida: «Lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca», scrive. Non è presunzione: è la certezza che solo un cuore che pensa e vede e ama può reggere alla follia della guerra e della Shoa: per se, e per gli altri.

Il pozzo. Un po’ alla volta, le sue pagine diventano una preghiera, un dialogo continuo con Dio («prendimi per mano, ti seguirò da brava, non darò troppa resistenza»), uno scavo in quel «pozzo profondo dentro di me. E Dio c’è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia lo coprono: allora Dio è sepolto. Bisogna proprio che lo dissotterri». Ogni giorno svela una ricerca accanita dell’essenziale. Trasforma il modo in cui Etty guarda a tutto e si lega a tutto. «Sono così attaccata a questa vita. Cosa vuoi dire con vita. La vita comoda che fai adesso? Si vedrà se sei veramente attaccata alla vita nuda e semplice, in qualunque forma essa si presenti». Comincia a cercare ciò che serve davvero per vivere. Anche aspettando il Lager.

Fa impressione vedere il fiore che sboccia da questa fede sempre più reale, personale. È un distacco che t fa possedere le cose, conoscerle davvero: «Si deve essere capaci di vivere senza libri e senza niente. Esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro di me per congiungere le mani in una preghiera». È un’apertura sempre più grande alla realtà: «Se si comincia ad accettare, non si deve accettare tutto, allora?». E ancora: «A un certo punto non si può più fare, ma soltanto essere e accettare». È un amore gratuito a quello che c’è perché c’è, non perché può o dovrebbe essere nostro. C’è una pagina bellissima in cui descrive questa scoperta, raccontando una passeggiata al tramonto: «Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premerlo sul cuore, o addirittura mangiarmelo (provavo un desiderio troppo fisico per le cose che mi piacevano, le volevo avere) … Ma quella sera, pochi giorni fa, ho reagito diversamente. Ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio, malgrado tutto. Ho goduto altrettanto intensamente di quel passaggio tacito, m in modo per così dire oggettivo. Non volevo più perderlo».

Umiliazione. In termini cristiani, la chiameremo verginità. E colpisce che proprio intorno a questi passi spuntino citazioni del Vangelo di Marco (non preoccupatevi del domani … ) e delle lettere paoline. Ma questo atteggiamento è la sorgente e insieme l’espressione di una libertà interiore sempre più potente, che le fa dare giudizi accorati su quello che vede intorno («per umiliare qualcuno si deve essere in due: colui che umilia, e colui che è umiliato e soprattutto: che si lascia umiliare. Se manca, il secondo, l’umiliazione evapora nell’aria») senza sfuggirlo, anzi.

Etty non resta fuori dall’inferno, ad osservare, ci entra. Nel luglio del 1942 trova un lavoro da dattilografa al Consiglio Ebraico, l’organismo che fa da intermediario tra i tedeschi e la comunità ebraica: media, tutela, tratta. Ma di fatto gestisce il flusso degli ebrei che vengono raccolti nel campo di Westerbork, da dove ogni martedì partono i treni per Auschwitz. Saranno più ci centomila a transitare qui per finire nelle camere a gas: Etty sceglie di andarci e di restarci. Anche quando si presente la possibilità di nascondersi, o gli amici le propongono un finto tradimento. In quel campo, assiste i malati e le famiglie, organizza l’arrivo dei pacchi di alimenti e fa compagnia ai bambini. Si spende tutta. Ma intanto si spinge sempre più verso l’orlo del baratro, in qualche modo volontariamente. Liberamente.

Devo partire. C’è molto di Westerbork nelle sue pagine. Descrizioni che aprono spaccati su grandezze e miserie di chi vive aspettando la morte: le baracche, l’attesa, le lotte per i timbri che possono regalarti un’altra settimana di vita, la preoccupazione per i genitori e fratelli. Ci sono brani che tolgono il fiato («Una sera una ragazzina mi chiama. È seduta sul suo letto, con gli occhi spalancati. Ha i polsi sottili, il faccino magro e diafano. È parzialmente paralizzata, aveva appena ricominciato a camminare. “Hai sentito? Devo partire”, sussurra: “Che peccato, eh? Pensare che quanto hai imparato nella tua vita è stata fatica sprecata”»). C’è molta ironia, anche. Come quando le dicono che deve partire pure lei e poi no, che è stato un errore: «E’ un po’ strana questa espressione: “un errore”, come se non lo fosse per tutti gli altri …”»).

Ma c’è anche uno sguardo vero sugli aguzzini. A cercarne ogni angolo di umanità, anche il più nascosto. È uno sguardo puro, privo di odio: «So che chi odia ha motivi fondati per farlo, ma perché dovremmo sempre scegliere la strada più facile e a buon mercato?». E poi: «Questa terra potrebbe ridiventare un po’ più abitabile solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto». E’ l’inno alla carità.

È in questo «strano stato di addolorata contentezza» che si fa spazio una necessità misteriosa e immensa: aiutare Dio. Non solo perdonarlo per il male assurdo che vediamo accadere («il fatto è che si ha tanto amore in sé da riuscire a perdonare Dio», scrive nell’agosto del 1942), ma proprio servirlo, collaborare alla Sua opera misteriosa: «Se Dio no mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutarlo». Non è una bestemmia: è il desiderio che l’uomo resti uomo, che non smarrisca se stesso nella tragedia. E solo se non recide il legame può esserlo. Etty vuole che non si smarrisca Lui, per salvare se stessa e gli altri: «Partirò sempre dal principio di aiutare Dio il più possibile se questo mi riuscirà bene, allora vuol dire che saprò esserci anche per gli altri».

Il Balsamo. L’approdo, alla fine, è questo: una gratuità diventata totale, senza condizioni. Un amore radicale per l’altro, che sgorga dall’essere arrivata al fondo di sé («quando prego, non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri … Se si prega per qualcuno, gli si manda un po’ della propria forza»). In fondo è questa la nota che colpisce leggendola. Perché sale, è un continuo crescendo. L’ultima frase del diario racconta tutto, in otto parole: Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite.

Ecco, Etty Hillesum ha vissuto in questo mondo. «Una vita bella, proprio così!», racconta da quel campo di attesa. Perché la gratitudine sarà sempre più grande del dolore. Fino a scrivere negli ultimi giorni: «il cielo è pieno di uccelli (…) il sole splende sulla mia faccia, e sotto i nostri occhi avviene una strage, è tutto così incomprensibile. Io sto bene».

L’ordine di partire arriva la sera prima. Su quel treno salgono Etty, i genitori e il fratello Mischa. L’ultima parola che le sentono dire è un ciano allegro, gridato dal vagone n. 12 in partenza da Westerbork. Siamo andati cantando. Era vero.

Lettere 1942-1943 (a cura di Chiara Passanti; prefazione di Jan Geurt Gaarlandt), Milano, Adelphi, 1990. 7ª ed.: 2009

D.G.